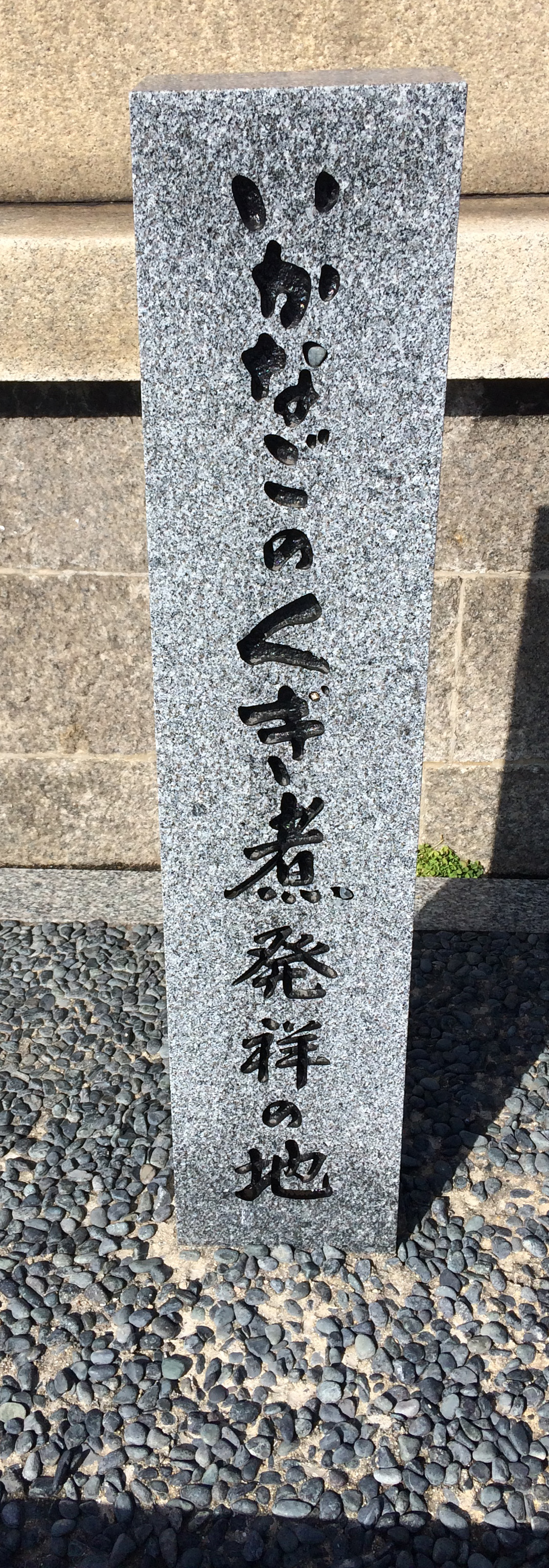

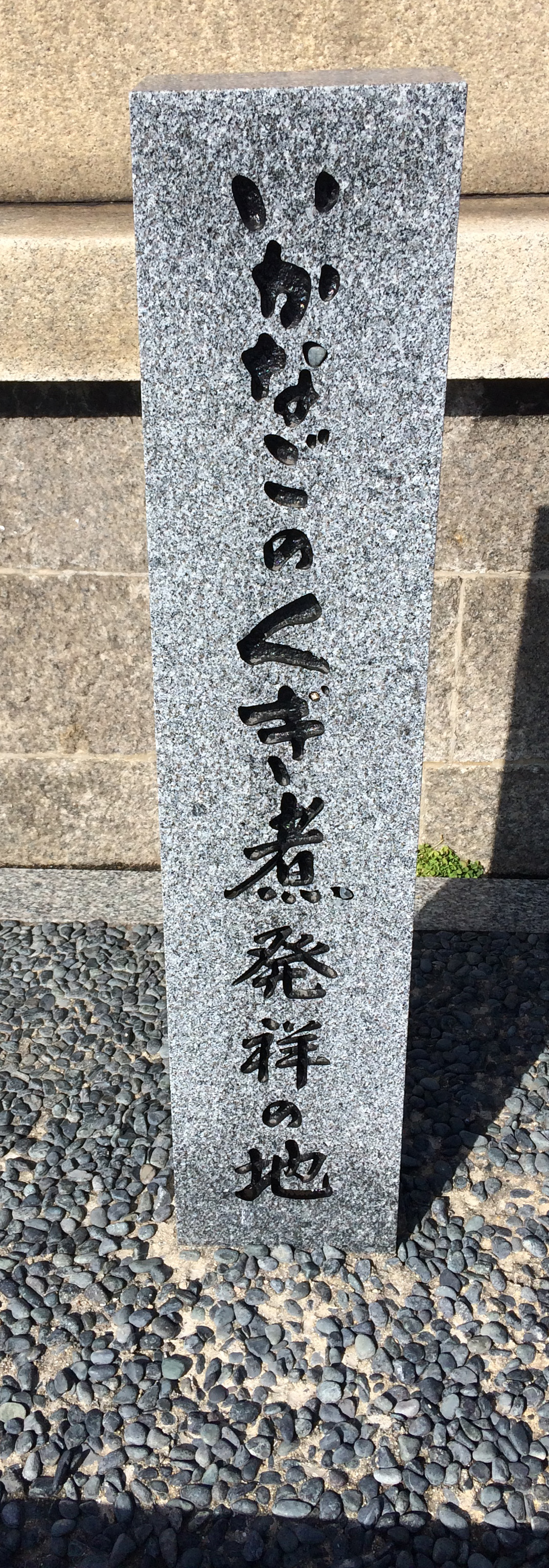

いかなごのくぎ煮発祥の地

2018年3月7日

一番摘み 至高の「須磨のり」ファンド

こんにちは。

須磨海苔の河昌・女将の藤井です。

神戸の春の風物詩・いかなごのくぎ煮・・・

子どもの頃から好物で

毎年この季節になると「美味しいなぁ」と食い気に走っていました。

先日、当社の営業の藤本が散歩の途中で

「いかなごのくぎ煮発祥の地」と言う石碑を

当社のある須磨の東隣 長田の海手、

駒ヶ林神社の鳥居の前で見つけた話を聞きました。

ちょっと気になったので、私なりに調べてみると・・・

くぎ煮の発祥の地は諸説あるようで、

須磨の西隣 垂水だという説と、長田だという説とがあるようです。

(以下、石碑説明文引用)

~いかなごのくぎ煮発祥の地~

いかなご漁は一千年以上前から駒ヶ林で行われている。

かつてこの碑のある地点までが砂浜であったころ、この砂浜では左義長祭が行われていた。東西がそれぞれのお山を上げ、神社から出た行司のお山の前にて倒しあいをし、勝った方が網入れの優先権を得る。そして底引き網にていかなご漁が行われた。

左義長の始まりは平安時代の永延二年(988)と伝わっており、遅くともその頃にはいかなご漁が始まっていたことが伺える。底引きで捕られるいかなごは成魚となったフルセである。平安時代、駒ヶ林には玄蕃寮(現在の税関にあたる)の出先機関があり、大陸との外交の要所であった。そのことから当時は希少な砂糖がすでに出回っていたと思われる。そしていつしかこの地ではいかなごを砂糖と醤油、生姜で炊いて食し始めた。

1000年前って・・・もしかしたら

平清盛も食べてたかも?!

今年は、ちょっとそんなことを考えながら食べてみよっかな!

河昌でもいかなごのくぎ煮、

この季節限定で販売しています。 こちら

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

お陰様で創業46年

海苔専門店

須磨海苔の株式会社 河昌(かわしょう)

須磨海苔ホームページ

こだわり寿司屋さん向けホームページ

JR須磨海浜公園駅 北西徒歩2分

日・祝休み 10:00~17:30営業 地図

お中元・お歳暮/お供・粗供養/内祝・引き出物/

お土産/粗品・販促品・法人ギフト/ご自宅用etc

須磨海苔の河昌女将でした。

須磨海苔の河昌・女将の藤井です。

神戸の春の風物詩・いかなごのくぎ煮・・・

子どもの頃から好物で

毎年この季節になると「美味しいなぁ」と食い気に走っていました。

先日、当社の営業の藤本が散歩の途中で

「いかなごのくぎ煮発祥の地」と言う石碑を

当社のある須磨の東隣 長田の海手、

駒ヶ林神社の鳥居の前で見つけた話を聞きました。

ちょっと気になったので、私なりに調べてみると・・・

くぎ煮の発祥の地は諸説あるようで、

須磨の西隣 垂水だという説と、長田だという説とがあるようです。

(以下、石碑説明文引用)

~いかなごのくぎ煮発祥の地~

いかなご漁は一千年以上前から駒ヶ林で行われている。

かつてこの碑のある地点までが砂浜であったころ、この砂浜では左義長祭が行われていた。東西がそれぞれのお山を上げ、神社から出た行司のお山の前にて倒しあいをし、勝った方が網入れの優先権を得る。そして底引き網にていかなご漁が行われた。

左義長の始まりは平安時代の永延二年(988)と伝わっており、遅くともその頃にはいかなご漁が始まっていたことが伺える。底引きで捕られるいかなごは成魚となったフルセである。平安時代、駒ヶ林には玄蕃寮(現在の税関にあたる)の出先機関があり、大陸との外交の要所であった。そのことから当時は希少な砂糖がすでに出回っていたと思われる。そしていつしかこの地ではいかなごを砂糖と醤油、生姜で炊いて食し始めた。

1000年前って・・・もしかしたら

平清盛も食べてたかも?!

今年は、ちょっとそんなことを考えながら食べてみよっかな!

河昌でもいかなごのくぎ煮、

この季節限定で販売しています。 こちら

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□

お陰様で創業46年

海苔専門店

須磨海苔の株式会社 河昌(かわしょう)

須磨海苔ホームページ

こだわり寿司屋さん向けホームページ

JR須磨海浜公園駅 北西徒歩2分

日・祝休み 10:00~17:30営業 地図

お中元・お歳暮/お供・粗供養/内祝・引き出物/

お土産/粗品・販促品・法人ギフト/ご自宅用etc

須磨海苔の河昌女将でした。